酸柑茶又稱黑茶,台灣客家地區的傳統茶飲之一,起源於早期客家人愛物惜物、勤儉持家的精神。 故事源於客家人過年時用虎頭柑祭拜,祭祀完後,虎頭柑的果肉因酸澀不佳,於是將茶葉填入挖空的虎頭柑中,經過日曬、蒸、烘、壓等繁複工序,製成酸柑茶,以保存茶葉,賦予茶湯獨特風味。

一、百年客庄藥食同源的智慧

酸柑茶歷史可追溯至清代客家族群遷徙至台灣後,由於客庄地處山區,水果與茶葉不易保存,於是先民們發明將酸柑挖空、填入茶葉,經過繁複蒸曬與醞釀,成為防潮又能保存的「酸柑茶」。

這種茶在客家文化中不僅飲品,更兼具保健與藥用功能,特別冬季或身體不適時,常用來暖胃、化痰、舒緩咳嗽。在客家婚嫁、歲時節慶或迎賓時,端上一杯酸柑茶是最高禮遇。

二、孕育酸柑茶的地理與氣候環境

酸柑茶主要產自台灣中北部與東部部分客家聚落,如苗栗、花蓮、屏東內埔等地。其中以苗栗三灣、頭份等地的酸柑品質最為著名。

丘陵與低山交界,氣候屬副熱帶季風型,四季分明、日夜溫差大,夏季高溫有利柑果成熟、秋冬乾燥適合曬茶。當地土壤多為砂質壤土或紅壤,排水良好,特別適合酸柑樹與茶樹的生長。

三、酸柑茶背後的客庄故事

酸柑茶承載著許多客庄家庭與鄉里間的情感連結,傳說早期客庄婦女會在丈夫外出務農或打拼時,家中長輩與孩子準備酸柑茶,既能保健又能防寒。

另則是流傳於苗栗的趣聞-據說茶農因勤儉將製茶不要角料與祭神廢棄的酸柑,製成酸柑茶球,不料口感獨特且有保健功能,成為當地特產之一。

酸柑茶也是客庄好客的祝福禮俗,象徵長壽與健康,在寒冬時節送鄰里親友,表達溫暖與關懷,這種茶不僅味蕾的享受,更是情感的傳遞。

四、九蒸九曬的精細古老工藝

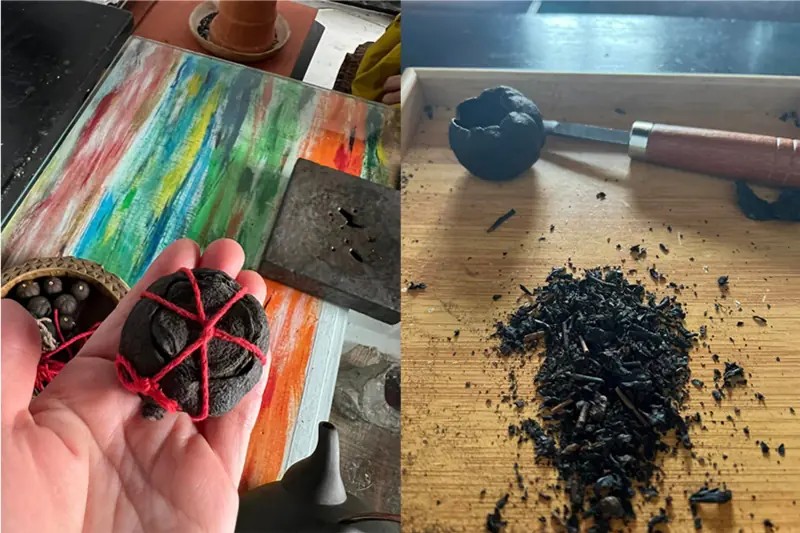

客家先民本著勤儉惜物精神,將淘汰的「茶角」與祭神用過的虎頭柑,賦予新的生命與功用,外觀類似普洱茶的酸柑茶,也是台灣唯一緊壓茶品。酸柑茶的製作關鍵於繁複「九蒸九曬」,這是耗時長、耐心的古老傳統技藝。

製作流程:

1.採果與挖果肉:選用成熟酸柑,果肉挖出保留完整外皮。

2.填入茶葉:多以烏龍茶或熟普洱為填料,或一些藥材香料混和填入。

3.第一次蒸煮與曝曬:將填好茶葉酸柑果以蒸籠蒸熟,促進香氣融合,再日光曝曬。

4.重複九次:每次蒸煮與曬乾之間都需8小時,重複進行「蒸、壓、曬、烘」流程,這就是九蒸九曬關鍵,直至柑皮從金黃轉為深褐,再轉為黑褐為止。讓果皮與茶葉充分吸收彼此香氣。

5.三年醞釀:完成九蒸九曬後,將酸柑茶密封存放,最少三年達到最佳口感。

五、「一年茶、三年藥、七年寶」茶中藥香的養生之道

酸柑茶在客家傳統醫食觀屬於「藥食同源」的飲品,柑皮含有豐富黃酮類化合物,具有理氣化痰、健脾開胃的作用,茶葉則富含兒茶素與茶多酚,具抗氧化、促進新陳代謝之效。以中醫觀點適量飲用酸柑茶,有助於緩解消化不良、咳嗽痰多及喉嚨乾癢等症狀。

對於現代生活壓力大緊張生活、飲食不規律的上班族,酸柑茶無疑是風味獨特的茶飲,也是天然的保健飲品。不過專家也提醒,酸柑茶屬於濃郁型茶品,胃酸過多或空腹時不宜大量飲用。

六、茶葉茶湯的色香味解讀

酸柑茶外觀:乾燥後呈深褐色柑皮,包裹烏黑緊實茶葉,外形渾圓結實。

茶湯色澤:呈現深琥珀色至紅棕色,香氣複合而濃郁,陳年柑皮的果香與藥香,又有茶葉的醇厚茶韻。入口時先感微苦,隨後轉為甘潤回甜。

飲品搭配:適合冬日慢飲,搭配客家鹹食或糕點,有豐富色嗅味覺感。

七、最佳沖泡方式與茶藝品評

沖泡酸柑茶的技巧:

建議酸柑茶切成數瓣放入壺中,以95℃左右熱水沖泡,首次浸泡2–3分鐘,之後依個人口味逐次延長。也可先將酸柑茶用冷水浸泡數小時再加熱沖泡,能釋放更多柑皮精華。

茶藝師指出,優質酸柑茶香氣層次分明,第一泡清新柑香與茶香融合,第二泡至第三泡時藥香與甜韻交織,直第五泡仍有尾韻,屬於耐泡型級品茶。

茶葉保存常見問題 Q&A

更深入探索,延伸閱讀: 探索台灣茶多元製茶工藝入門 ; 用青春煮一壺茶:台灣新茶人的故事 ; 桃竹苗客家茶庄台灣茶哪裡最有名 ; 外連結 共生旅居·社區互助·地方創生 ; 農業部茶改場茶葉知識庫